Ogawaだより

Ogawaだより

Ogawaだより サンプル

キュービクルの離隔距離は「原則3m」ですが、消防署の構造確認や認定品の使用、隣接建物の構造などの条件が整えば「1m」まで縮められる場合があります。特に耐火建築物が近い場合や、扉・換気口の向きを変える、遮蔽板を付けるなどの措置で安全性が確保できれば縮小が認められやすくなります。離隔距離は一律ではなく、現場状況と消防署の判断によって大きく変わるため、早期の協議と技術資料の準備が鍵となります。

キュービクルの離隔距離ってなに?──基本は3m、でも条件次第で変わる複雑なルールを解説 工場やビル、商業施設の敷地内でよく見かける金属製の箱──これが高圧受電設備「キュービクル」です。高圧の電気を受電し、安全に低圧へ変換する重要な設備ですが、設置する際には必ず「離隔距離(安全距離)」が求められます。 「キュービクルのそばに建物を建ててはいけない」「基本3mは離さないといけない」といった話を耳にしたことがあるかもしれません。しかし実際には、この離隔距離は状況次第で1mに縮めることも可能であり、隣接建物の構造やキュービクル自体の仕様・認定の有無によって大きく変動します。 今回は、専門家に相談する前にぜひ知っておきたい「離隔距離の考え方」をわかりやすく整理し、キュービクル計画の実務的なポイントを解説します。 ◆ 離隔距離とは?なぜ必要なのか 離隔距離とは、キュービクルと周囲の建築物・構造物・敷地境界などとの間に必要とされる安全のためのスペースです。目的は主に以下の3つです。 火災延焼の防止 キュービクルから延焼、または周囲からキュービクルへの延焼を防ぐ。 保守作業の安全確保 扉を開けて点検するための作業スペースを確保する。 高圧設備としての法的安全基準遵守 電気設備技術基準に適合するための要求。 これらを満たすために、原則として3mの離隔が必要とされるのが一般的な考え方です。 しかし、ここからが重要です。 ◆ 原則3mは「絶対」ではない──1mでOKになるケースがある理由 多くの現場で 「敷地が狭いから3mも離せない…」 「消防が1mで良いと言っているところもあると聞いた」 といった相談が上がります。 これは実際に正しい情報で、以下の条件を満たすことで1m程度に縮めることが可能になります。 ① 所管の消防署による個別判断(構造確認) 消防署は、配置図・立面図・仕様書などの資料提出を受け、 延焼の可能性が低いと判断すれば、3m → 1m に縮小を認めることがあります。 よくある判断基準は以下です。 キュービクルが耐熱性の高い鋼板・不燃材で構成されている 放熱部が隣接建物に向いていない 扉や点検口が安全側に向けられている 遮蔽板や防火区画による保護がある 要は「火災リスクが低く、安全性が確保されている」と判断されればよいのです。 ② 認定品・推奨品を使用する場合 メーカーが取得している以下のような認証や試験成績も有効な根拠となります。 日本消防検定協会の認定 鋼板厚や耐火性に関する性能試験の成績書 延焼防止措置に関する各種資料 JEM・JIS等の規格適合証明 消防署は客観的に安全性が証明されているかを重視します。 そのため、認定品や推奨品を使用していると「1m設置」が認められやすくなります。 ◆ 隣接する建物の構造によって離隔距離は大きく変わる 離隔距離の判断で非常に大きいのが、近くにある建物の構造区分です。 ● 隣接建物が「耐火建築物」の場合 鉄筋コンクリート造・鉄骨耐火造など → 延焼リスクが低いため、1mでOKになることが多い。 ●「準耐火建築物」「木造」の場合 → 可燃性が高いため、3mが原則。 ただし、キュービクル側で措置(遮熱板・扉向き変更など)を行うことで縮小できるケースもある。 ● 隣接地が空地の場合 → 1mにしても問題ないと判断されるケースが多い。 つまり、「何m離せばいいか」はキュービクル単体では決まりません。 周囲環境も含めた全体計画の中で決まるということです。 ◆ 扉位置や換気口の向き変更で条件を満たすことも多い 消防署が最も気にするのは、 熱や火花が延焼要因となる方向に向いていないか という点です。 そのため、次のような小さな設計変更が大きな効果を持ちます。 扉の向き→隣地側ではなく敷地内部へ向ける 換気口の向き→建物の壁面から逆方向に向ける 放熱部を背面に逃がす 点検スペースを道路側に確保する 現場では、 「扉の向きを90度変えたら1m配置が認められた」 「隣地側に遮蔽板を1枚付けただけでOKになった」 というケースも珍しくありません。 ◆ 実務的には“消防署協議”が最重要 離隔距離は法令に明確な数字が書かれている分野ではなく、 “消防署ごとの判断”が大きく影響する分野です。 よって、現実的に最も大切なのは以下のプロセスです。 設置予定位置の図面を用意する キュービクルの仕様書・認定証明を準備する 早い段階で所管消防署と相談する 必要に応じてメーカーや電気工事会社が技術資料を追加提出する 消防署の指導内容を踏まえて配置計画を微調整 この流れを踏めば、 「本当は1mで行けるはずなのに3m必要だと言われてしまった」 というトラブルを防ぐことができます。 ◆ まとめ:離隔距離は“3mが基本”だが“1mで十分な場合も多い” キュービクルの離隔距離は一律ではなく、多くの要因が絡みます。 原則は3m ただし 消防署の構造確認で安全性が示せれば1mに縮小可能 認定品・推奨品の使用は大きなプラス要素 隣接建物の構造(耐火か木造か)で大きく変動 扉向きや換気口の方向の変更で対応できることも多い 敷地条件が厳しい場合でも、諦める必要はありません。 重要なのは、早い段階での消防署協議と、技術資料に基づく安全性の説明です。 キュービクル設置は専門性の高い分野ですが、ポイントを押さえればスムーズに進めることができます。 計画段階で悩んだ際は、電気工事業者や設備メーカーとも相談しながら、最適な設置方法を検討していくとよいでしょう。

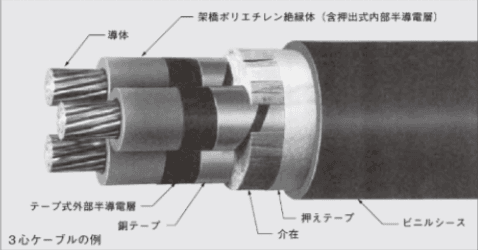

高圧ケーブルのE-Eタイプは、EPゴム絶縁・EPゴムシースを用いた高耐熱・高耐油・高耐候の高信頼モデルで、工場やプラント、屋外など過酷環境向けで長寿命なのが特徴。一方E-Tタイプは、EPゴム絶縁・PVCシースの一般用途向けで、コストが低くビルや一般受変電設備で広く使用される。選定は「環境」と「信頼性要求」が鍵で、過酷環境ではE-E、標準環境やコスト重視ではE-Tが適している。

高圧ケーブルにおけるE-EタイプとE-Tタイプの違い 1. そもそも「E-E」「E-T」とは何か 高圧ケーブルの分類で使われる「E」はエチレンプロピレンゴム(EPゴム)絶縁を意味する。これは架橋ポリエチレン(XLPE)と並ぶ代表的な高圧ケーブル用絶縁材料であり、耐熱性・誘電特性・柔軟性に優れることから、特に屈曲を伴う敷設環境や耐久性が求められる現場で重宝されてきた。 E-Eタイプ EPゴム絶縁 + EPゴムシース つまり、絶縁層・外側の保護シースともにEPゴムを用いるタイプである。 E-Tタイプ EPゴム絶縁 + 塩化ビニル(PVC)シース 絶縁はE(EP)、外側のシースがT(PVC)であるためE-Tと呼ばれる。 どちらも高圧ケーブルとしての基本的性能は満たしているが、外側のシース材料が異なることで、耐熱性・耐薬品性・機械的強度・柔軟性などに大きな差が生まれる。これが、使用される設備・敷設方法の違いへとつながっていく。 2. 構造的な違い:シース材質がもたらす性能差 ◆ (1)耐熱性 EPゴムはゴム系材料としては非常に耐熱性が高く、長時間の高温使用に強い。一方、PVCは一般的にEPゴムより耐熱性が劣り、高温環境では性能の低下が懸念される。 E-E:優れた耐熱性 → 変電所内・工場内など高温環境でも安心 E-T:標準的な耐熱性 → 通常の配電設備に広く使用 ◆ (2)耐油性・耐薬品性 工場・プラントでは油・薬品にさらされるリスクがある。EPゴムは耐薬品性にも優れ、石油類や腐食性物質に対する安定性が高い。 E-E:耐油性・耐薬品性が高い E-T:PVCは耐油性で劣る場合があり、環境によっては劣化が早まる可能性 ◆ (3)柔軟性 EPゴムは柔軟性に富み、狭所を通す・曲げ半径が小さいなどの敷設で有利。PVCは温度低下で硬化しやすく、柔軟性ではEPに劣る。 E-E:柔軟性が高く、ケーブルラックや配管内の施工が容易 E-T:一般的な柔軟性、低温時は硬化しやすい ◆ (4)耐候性・耐水性 EPゴムは耐候性も高く、長期間にわたって屋外で使用しても性能が安定している。PVCは紫外線で硬化しやすく、屋外使用には注意が必要。 E-E:屋外敷設にも比較的強い E-T:屋外では追加保護が推奨される 3. 電気的性能の比較:誘電特性と絶縁耐力 絶縁材料としての基本特性はどちらも高いが、環境温度の変化に伴う電気特性の安定性では、EPゴムをシースに用いるE-Eタイプが優れる。 ◆ 絶縁耐力 EPゴムは高い絶縁耐力を持ち、高周波ノイズや突入電流にも比較的強い。PVCシースは外部からの衝撃や摩耗の保護は行うが、熱や薬品との相互作用で劣化が早いことがあるため、長期的な信頼性という観点ではE-Eに軍配が上がる。 ◆ 漏れ電流の抑制 特に湿潤・薬品・粉塵環境では、シースの劣化が漏れ電流や接地故障の原因となる。EPゴムシースのE-Eタイプはこの点で明確に有利であり、工場や変電設備など厳しい環境では選択されやすい。 4. 用途の違い:どちらのケーブルがどんな現場で使われるか ここでは、実際の現場に即した使い分けを整理する。 ◆ E-Eタイプ:高い信頼性が求められる現場向け (主な用途) 変電所・開閉器盤・高圧受電キュービクル内 化学工場・石油プラント 高温環境の工場ライン周辺 屋外敷設が多いインフラ系設備 湿度・薬品・油類が影響する過酷環境 (選ばれる理由) 耐熱性・耐油性が高く、劣化しにくい 長期安定性が高く、保守周期を伸ばせる 施工が容易で曲げに強い 特にプラント設備や鉄鋼・製造ラインなど、ケーブルが常に熱や振動、油分にさらされる環境では、E-Eタイプの強みが生きる。 ◆ E-Tタイプ:一般的な建物・配電用途に最適 (主な用途) ビル・商業施設・集合住宅のキュービクル配線 通常環境の受変電設備 配管内・ケーブルラック内の標準的敷設 屋内中心の電力インフラ (選ばれる理由) 費用が比較的安価 標準的な性能で一般建築物には十分 設計基準に幅広く対応 E-Tタイプは広く一般用途に展開されており、コストと性能のバランスが良い点で設備設計者から高い支持を得ている。 5. ライフサイクルとコスト面の比較 設備設計では初期コストだけでなく、経年劣化・保守頻度・事故リスクも考慮する必要がある。 ◆ 初期コスト E-Eの方が高価。 EPゴムシースは材料コストが高く、製造工程も複雑。 E-Tは比較的安価。 建築設備分野での大量普及もあり、コスト面で優位。 ◆ 交換周期 E-Eは長寿命。 過酷環境でも劣化しにくい。 E-Tは環境次第で劣化が早まる可能性。 総合的な判断ポイント 過酷環境 → E-E 標準環境 → E-T 事故リスクを徹底して避けたい → E-E コスト優先 → E-T 6. 現場の判断基準:仕様書がどちらを指定するか 電気設備の設計図書や仕様書では、使用環境と要求性能(耐熱・耐候・耐薬品性など)を基にケーブル種が指定される。具体的には次のような判断基準が用いられる。 ◆ (1)環境温度 50℃を超える可能性 → E-E 通常の室内環境 → E-T ◆ (2)油・薬品・水気の多さ 工場・プラント → E-E 一般ビル → E-T ◆ (3)敷設方法 曲げが多い → E-E 直線配管中心 → E-T ◆ (4)ランニングコストの考え方 長寿命優先 → E-E 初期投資抑制 → E-T 7. まとめ:E-EとE-Tの選定は“環境”と“信頼性要求”で決まる 高圧ケーブルのE-EタイプとE-Tタイプは、どちらが優れているという単純な関係ではなく、使用する環境と求められる信頼性レベルによって適材適所で使い分けられるべきものである。 E-Eタイプの要点 EPゴム絶縁+EPゴムシース 耐熱・耐油・耐薬品性が高い 過酷環境や屋外敷設に強い 高価だが長寿命で信頼性が高い E-Tタイプの要点 EPゴム絶縁+PVCシース 一般建築物・標準環境向け コスト面で優位で、広く普及 屋内・配管内敷設に最適 つまり、「信頼性を最優先する現場はE-E」、「一般的な設備はE-T」というのが基本的な選定指針である。設備の耐久性、安全性、コストのすべてを総合的に考えたうえで最適なケーブルを選ぶことが、長期的な電力インフラの安定運用につながる。

認定品キュービクルは、消防庁告示7号・8号に適合した非常電源専用設備で、「非常電源用ブレーカ」と隔壁の設置が必須です。消防法で非常電源が求められる建物では必ず認定品が必要となります。推奨品キュービクルは日本電気協会が品質を審査したもので、一般建築物向けです。いずれも太陽光発電設備との接続が可能で、用途や法規制に応じて使い分けることが重要です。

認定品キュービクルと推奨品キュービクルの違い——選定時に押さえておくべき要点 近年、再生可能エネルギー設備の普及や建築物の高度化に伴い、電力供給設備であるキュービクル(高圧受電設備)の重要性はますます高まっています。特に、建物用途によっては消防法や各種技術基準に基づく厳格な設備要件が求められるケースがあり、キュービクルの選定において「認定品」と「推奨品」の違いを理解することは欠かせません。 本コラムでは、両者の違いを明確にし、それぞれがどのような場面で必要になるのか、また実務上どのように選定すべきかをわかりやすく解説します。 1. キュービクルとは何か——その役割と必要性 キュービクルとは、一般に「高圧受電設備収納箱」と呼ばれ、高圧で電力会社から受電した電気を建物内で使用できる低圧に変換し、安全に配電するための設備一式を収めた金属製のボックスです。 その内部には、遮断器、変圧器、保護リレー、計測装置、避雷器など多種多様な電気機器が収納され、安定した電力供給と安全確保に大きな役割を果たしています。 建物規模が大きくなるほど、そして消防・医療など公共性の高い施設になるほど、キュービクルの信頼性は重要度を増し、法令や基準を満たした仕様が求められます。その際に登場するのが「認定品」と「推奨品」です。 2. 認定品キュービクルとは——消防法に基づく厳格な基準を満たす設備 認定品キュービクルは、消防庁告示7号および8号に適合した「非常電源専用受電キュービクル」のことを指します。 2-1. 非常電源設備とは 消防法では、建築物の用途に応じて以下のような負荷設備に対して「非常電源」の設置が義務付けられています: 自動火災報知設備 排煙設備 非常用エレベーター スプリンクラー設備 非常照明 など これらは火災時に確実に動作する必要があるため、通常の電源とは別に、消防法に準拠した供給系統が必要となります。 2-2. 認定品に「非常電源用ブレーカ」と「隔壁」が必須な理由 認定品には、消防負荷専用の「非常電源用ブレーカ」の設置が義務付けられており、これにより非常電源系統が一般負荷と明確に区分されます。また、キュービクル内部には「隔壁」が設けられ、火災時でも非常電源系統が可能な限り保持されるよう設計されています。 したがって、非常電源(隔壁)なしのキュービクルは認定品として認められない点が最大の特徴です。 2-3. 設備容量・適用範囲 あるメーカーでは、設備容量2,000kVAまでの14機種について認定品を取得しており、ビル・病院・大型商業施設など幅広い用途に対応可能です。 さらに、取得型式の全機種は太陽光発電設備との連携も可能であり、再エネ活用を進める施設にとっても有利です。 3. 推奨品キュービクルとは——日本電気協会による技術評価をクリア 一方、推奨品キュービクルは、日本電気協会が品質・安全性・施工性・技術適合性といった観点から総合審査し、「推奨」した製品のことを指します。 3-1. 推奨品の位置づけ 推奨品は消防法とは直接的な関係はなく、あくまで電気設備としての品質保証を目的としたものです。したがって、以下のような用途に適しています: 一般オフィスビル 工場 商業施設(非常電源が外付けの場合) 倉庫 等 さらに、あるメーカーでは設備容量500kVAまでの6機種を取得しており、比較的小規模な受電設備に適合します。 3-2. 太陽光発電設備との接続にも対応 推奨品であっても、取得形式すべてが太陽光発電との接続に対応しており、再エネ導入が進む現代において柔軟な運用が可能です。 4. 認定品と推奨品の決定的な違い ここまでの内容を踏まえると、両者の最大の違いは次の一点に集約されます。 4-1. 最大の違い=非常電源(隔壁)の有無 認定品は必ず「非常電源用ブレーカ」と隔壁が必要 推奨品にはこの要件がない つまり、消防法で「非常電源」を求められる建築物の場合、推奨品では法的要件を満たせず、認定品を選定することが不可欠です。 5. 建物用途に応じたキュービクル選定のポイント キュービクルの選定では、建物用途と法規制を明確にしなければ適切な判断ができません。以下に、代表的なケースを示します。 5-1. 認定品が必要となるケース 病院 高層ビル 福祉施設、避難所指定建築物 大規模複合施設 特定防火対象物 これらの建物では消防法で非常電源が義務付けられているため、認定品を選ばなければなりません。 5-2. 推奨品で対応可能なケース 一般オフィス 一部の工場・倉庫 非常電源を別途設ける商業施設 小規模店舗 推奨品はコスト面で有利な場合も多く、必要な性能を満たしながら合理的な設計ができます。 6. 再生可能エネルギーとの接続——認定品も推奨品も対応可能 近年増加している太陽光発電(自家消費型PV)との連携において、認定品・推奨品のいずれも対応可能である点は重要です。 特に、認定品は従来「特殊な仕様が必要」と誤解されがちでしたが、現在はメーカー側で標準化が進み、太陽光連携型の設計が用意されています。このため、再エネ導入への障壁はほぼありません。 7. まとめ——用途と法規制を理解して最適なキュービクルを選ぶ 認定品と推奨品の違いを整理すると次のようになります。 項目 認定品キュービクル 推奨品キュービクル 基準 消防庁告示7号・8号 日本電気協会の推奨制度 非常電源用ブレーカ 必須 不要 隔壁 必須 不要 主な用途 非常電源が必要な建築物 一般建築物・小中規模施設 太陽光発電との接続 可能 可能 結論として、建物が消防法により非常電源設置を義務付けられているかどうかが選定の最大の判断基準となります。もしその必要がある場合は、推奨品では代替できず、必ず認定品を選ぶ必要があります。 反対に、一般的な施設であれば推奨品でも十分な品質が確保され、コスト最適化にもつながります。 キュービクルは建物の電力供給を支える重要インフラであり、長期的な視点で適切な種類を選定することが建物の安全性・信頼性を左右します。用途・規模・法令要件を正しく理解し、最適なキュービクル選定に役立てていただければ幸いです。

偉人4名の名言は、営業の本質を示している。ジョブズは競合ではなく「顧客が本当に望むこと」を見抜く重要性を説き、松下幸之助は「売るのではなく、顧客のためになる提案」を行う姿勢を示した。ビル・ゲイツは不満を持つ顧客こそ改善の宝であると述べ、本田宗一郎は失敗から立ち上がり続けることが成長につながると語る。営業とはテクニックではなく、人を理解し、価値を届け続ける姿勢そのものである。

◆偉人の言葉から学ぶ“ブレない営業哲学” ― 顧客を動かすのはテクニックではなく、本質を見抜く力 ― 現代の営業活動は、ツールの進化やマーケティング手法の多様化によって複雑化しているように見える。しかし、偉大な経営者・起業家たちが残した言葉を紐解くと、時代を超えて通用する“営業の本質”が驚くほどシンプルに語られている。本コラムでは、スティーブ・ジョブズ、松下幸之助、ビル・ゲイツ、本田宗一郎という4人の偉人の言葉をもとに、今日の営業現場で活かせる思考法と行動指針を解説する。 【1】スティーブ・ジョブズ 「美しい女性を口説こうと思った時、ライバルの男がバラの花を10本贈ったら、君は15本贈るかい? そう思った時点で君の負けだ。ライバルが何をしようと関係ない。その女性が本当に何を望んでいるのかを、見極めることが重要なんだ。」 この言葉は、営業活動における非常に重要な“視点の転換”を促している。競合の動きを気にして自社の商品やサービスを「競争相手よりも良く見せよう」とする営業は多い。しかし、その発想自体がジョブズの言う“負け”の始まりである。 営業の本質は、競合の戦略に反応することではなく、顧客が本当に求めている価値を先回りして理解することにある。 例えば、A社よりも安く、B社よりも機能が多い、という比較軸は一見合理的だが、顧客の不安や課題と結びついていなければ意味がない。 ジョブズは、iPod や iPhone を開発する際に「競合のスペック」ではなく、「顧客の日常のストレス」から発想した。「1000曲をポケットに」というコンセプトが生まれたのも、顧客が求めるのは“音楽プレイヤーの容量比較”ではなく、“音楽を気ままに持ち歩ける自由”だったからだ。 現代の営業でもこれは全く同じだ。 ・価格競争に巻き込まれる ・機能競争で疲弊する ・他社の動きに振り回される これらはすべて、顧客よりも競合を向いている状態である。 本当にすべきことは、 「顧客が何に困り、何を望み、何を避けたいのか」 という“顧客の内面”を理解すること。 営業に求められるのは、競争の中で数本多くバラを贈ることではない。 相手の心に何があるのかを洞察し、一番必要なものを差し出せる存在になることである。 【2】松下幸之助 「無理に売るな。客の好むものも売るな。客のためになるものを売れ。」 松下幸之助のこの言葉は、営業職の“良心”ともいえる考え方だ。売上を求めるプレッシャーがある中で、どうしても「売れるものを売る」という発想に偏りがちだ。しかし幸之助の言葉は、「売る」ではなく「役に立つ」ことを目的にしろと明確にしている。 たとえば、顧客が「これが欲しい」と言っている場合であっても、それが本当に顧客の課題解決に繋がらないことがある。そんなとき、短期的な売上を優先して顧客の希望をそのまま売るのではなく、あえて別の商品を提案する勇気こそが、長期的な信頼を生む。 この姿勢が重要なのは、現代では情報が溢れ、顧客自身も選択肢を持っているからだ。 “顧客は欲しいものを知っているが、本当に必要なものを知らない”というケースは少なくない。 営業が本当の価値を提供するためには、 「顧客の希望」と「顧客の利益」を区別する力 が必要である。 無理に売れば、一度は売れたとしても信頼は続かない。「この人には何でも売りつけられる」と思われたら、継続的な関係は築けない。 逆に、顧客のためになる商品を提案し続ける営業は、 ・相談される ・紹介される ・長期の契約を任される など、圧倒的な信頼を獲得する。 幸之助の言葉は、短期的な成績ではなく、 「顧客に必要とされる存在」であることを目指す本質的な営業スタイル を説いているのである。 【3】ビル・ゲイツ 「あなたの顧客の中で、一番不満を持っている客こそ、あなたにとって一番の学習源なのだ。」 営業にとってクレームや厳しいフィードバックは避けたいものだ。しかしビル・ゲイツは、最も不満をぶつけてくる顧客こそが最も価値のある存在だと語る。 これは単なる精神論ではなく、非常に実践的な考え方である。不満を持つ顧客は、自社の弱点や改善点を具体的に示してくれる。逆に、特に不満がない顧客は、こちらが気づいていない欠点を教えてはくれない。 営業の現場では、不満=「怖いもの」「避けたいもの」と捉えがちだが、本来は 改善のヒントを最も多くくれる“最高の先生” なのである。 また、クレームに真摯に向き合うことは、単に問題解決に留まらず、顧客との関係を深めるチャンスでもある。誠実に対応される経験は、顧客の心に強い印象を残す。ここでの誠意ある行動は、信頼に変わり、長期的な関係に繋がっていく。 ビル・ゲイツのこの言葉は、 ・顧客の言葉を恐れない ・ネガティブこそ改善の入口 ・最も厳しい意見にこそ宝がある という姿勢を営業に求めている。 【4】本田宗一郎 「私の最大の光栄は、一度も失敗しないことではなく、倒れるごとに起きるところにある。」 営業の世界には、成功以上に「失敗」がつきまとう。 ・断られる ・提案が通らない ・見積もり競争に敗れる ・クレームが起こる こうした経験は、モチベーションを下げ、次の行動に影響を与える。しかし本田宗一郎の言葉は、失敗そのものを否定するのではなく、“起き上がり続けることこそが価値ある行為だ”と強調している。 営業における失敗は、能力不足ではなく、成長のための材料である。失敗を恐れて行動しなければ、改善点も見つからず、結果的に前進できない。 本田宗一郎の思想は、「挑戦する営業」「改善し続ける営業」を支える心の支柱となる。 ・折れない ・諦めない ・何度でも挑戦する これは、単に根性論ではなく、変化の激しい市場において生き残るための“実践的な戦略”でもある。顧客のニーズが変わり続ける現代では、過去の成功パターンがそのまま通用しない。その中で学び続けることができる営業こそ、最も強い。 ◆まとめ:営業とは“人を理解し、人の役に立ち続ける仕事” 4人の偉人に共通しているのは、 「営業とはテクニックではなく、人を理解し、価値を届ける行為である」 という姿勢である。 ● ジョブズは、競合ではなく“顧客の心”を見る重要性を説いた。 ● 松下幸之助は、“売るな、役に立て”という本質的な営業観を示した。 ● ビル・ゲイツは、最も厳しい顧客が最大の成長源であることを教えた。 ● 本田宗一郎は、失敗から学ぶ力こそ成長の源であると語った。 営業とは、顧客に喜ばれ、信頼され、それによって会社にも自分にも価値が返ってくる仕事である。 そしてそれを実現するのは、技術や競争ではなく、 “顧客のためにどう在るか”という哲学 に他ならない。 あなたがもし今、営業として悩みや迷いを抱えているなら、これら偉人たちの言葉を行動の軸にしてほしい。営業の本質は、時代が変わっても決して揺らがない。 顧客の心を見つめ、価値を届け続ける者こそが、どの時代でも最強の営業であり続ける。

部屋の広さを示す単位には、㎡・畳・坪などがあり、それぞれ用途や由来が異なります。㎡は国際基準で不動産の公式表記に使われ、最も正確な面積単位です。畳は日本独自の単位で、部屋の広さを直感的にイメージしやすいものの、地域によって大きさが異なります。坪は主に土地や戸建てで使われ、1坪=約3.3㎡=約2畳と覚えると便利です。これらの特徴を理解すると、部屋選びの判断がしやすくなります。

㎡・畳・坪の迷宮から脱出!広さの数字が一発でわかる方法 部屋の広さを表す単位――㎟・㎡・畳・坪をわかりやすく解説する 住宅情報を見ていると、「〇〇㎡」「〇〇畳」「〇〇坪」など、部屋の広さを示すさまざまな単位が登場します。慣れた人にとっては当たり前でも、普段から意識しなければ「どれがどれくらいの広さなのか分かりづらい」と感じる方も多いでしょう。特に賃貸情報サイトや不動産広告では複数の単位が混在するため、「この部屋って広いの?狭いの?」と判断に迷うことがあります。 そこで本コラムでは、部屋の広さを示す代表的な単位――「㎟(平方ミリメートル)」「㎡(平方メートル)」「畳」「坪」について、初心者でも理解できるよう体系的にわかりやすく解説します。日常生活で目にする機会の多い単位を整理しておくことで、部屋選びやリフォーム計画の際に役立つ“広さの感覚”が身につくはずです。 1. ミリからメートルへ。面積の基本単位を整理する まずは、国際的な単位体系であるSI単位系に基づいた「面積の基本単位」から確認していきましょう。よく目にするのは「㎡(平方メートル)」ですが、その下位単位として「㎠(平方センチメートル)」、さらに細かい単位として「㎟(平方ミリメートル)」があります。 ■ ㎟(平方ミリメートル) 1㎟は「1mm×1mm」の面積。非常に小さな単位で、住宅の広さを表すときに使うことはほぼありません。工業製品の加工寸法や科学分野など、精密さを求める場面で登場します。 ■ ㎠(平方センチメートル) 1㎠は「1cm×1cm」。これも室内面積の計測ではほとんど登場せず、文房具や小物のサイズ表記で見かけるレベルです。 ■ ㎡(平方メートル) 実生活で「面積の基本単位」として最もよく使われます。1㎡は「1m×1m」の広さ。日本では建築確認申請、法的な面積表示、マンション登記など、公式な場では原則として面積はすべて「㎡」で管理されます。 このため不動産業界でも「専有面積〇〇㎡」「延べ床面積〇〇㎡」といった形でまず㎡が登場しますが、生活者の感覚に落とし込みやすくするために、これを「畳」や「坪」に換算して併記するケースが多いのです。 2. 日本人に馴染みのある“畳”という単位 日本で最も身近な面積単位といえば「畳」でしょう。畳は、もともと敷物としての畳(たたみ)の大きさから生まれた日本独自の広さの単位です。日本の家屋は長らく畳の敷き詰め方で部屋を区切ってきた歴史があり、現代でも「6畳の部屋」「8畳の和室」などのように畳数を基準に広さをイメージする文化が根強く残っています。 ただし注意点があります。「畳」といっても実は地域や建物によって大きさが異なるため、広さの感覚にズレが生じることがあります。 ■ 畳の種類による違い 代表的な畳のサイズは以下の3種類です。 京間(きょうま)畳:1畳=約1.82㎡ 西日本の一部で用いられる大きめの畳。 中京間(ちゅうきょうま)畳:1畳=約1.74㎡ 中部地方で見られる中間サイズ。 江戸間(えどま)畳:1畳=約1.62㎡ 関東地方で一般的。マンションで「1畳=1.62㎡」として換算するのはこのサイズ。 マンションやアパートの間取りで「6畳」と書かれている場合、ほとんどが江戸間換算のため、同じ6畳でも地域によって広さが違うことが生じます。 ■ “帖(じょう)”と書く理由 「一畳」「二畳」でも意味は同じですが、マンション広告では「帖」という表記が好まれます。これは和室だけでなく洋室にも使える柔軟な表現であるため、「洋室6帖」「LDK15帖」といった書き方が一般化しました。 3. 坪という単位と日本の不動産文化 「坪(つぼ)」は、主に土地の広さを表す単位として使われてきた歴史ある基準です。また戸建住宅の床面積を考える際にもよく登場します。 ■ 1坪の広さ 1坪=約3.31㎡ 1坪=畳2枚分(約2畳) つまり「1坪の部屋はだいたい2畳分」と覚えると感覚が掴みやすくなります。 坪の起源は江戸時代より前までさかのぼり、もともとは「正方形に畳を2枚並べた時の広さ」と定義されていました。そのため「畳×2=坪」という関係が生まれたわけです。 ■ 坪と㎡、畳の関係を一覧で整理すると… 1坪 = 約3.31㎡ 1坪 = 約2畳 1畳(江戸間)= 約1.62㎡ 坪は土地購入や戸建て住宅の検討で頻繁に登場しますが、マンションでは坪より畳や㎡がよく使われます。 とはいえ、家の広さを総合的にイメージしたい場合は坪が便利で、戸建ての「延床面積30坪」と言われれば、「ざっくり60畳程度」という感覚が掴めます。 4. それぞれの単位はどんな場面で使われる? 広さの単位によって、よく使われる場面が異なります。 ■ ㎡(平方メートル) 法律上の面積表示 マンションの専有面積 土地登記 建築確認申請 公的な情報は原則すべて㎡で統一されています。 ■ 畳(帖) 部屋の居住感を説明するとき 賃貸検索サイトの間取り表示 和室だけでなく洋室でも一般的 生活者にとって最も直感的に広さがイメージしやすい単位です。 ■ 坪 一戸建て住宅の延床面積 土地の広さ 不動産投資 日本の住宅文化に深く根付いた土着の単位で、今でも重要な指標として生き続けています。 5. 広さの感覚をつかむためのおすすめの覚え方 部屋探しをする際、単位の変換がいちいち必要だと疲れてしまいます。そこで、誰でもすぐに使える“広さの感覚をつかむコツ”をいくつか紹介します。 ■ コツ①:まずは基準となる「6畳」を体感的に覚える 日本の住まいで最も一般的なサイズは「6畳」。 6畳=約10㎡程度とざっくり覚えておくと、他の広さも推測しやすくなります。 ■ コツ②:坪は「畳2枚」とセットで覚える 坪の換算で迷ったら 1坪=2畳=約3.3㎡ と覚えるだけで十分。 ■ コツ③:LDKは畳より㎡で考えるとズレが少ない LDKは家具の配置や動線が重要なので、Ⅰ畳換算よりは㎡で把握した方が現実的な広さがわかりやすいことが多いです。 6. まとめ:単位を理解すると、部屋選びがもっと楽しくなる 部屋の広さを示す単位は複数ありますが、それぞれの背景や意味を知ると、住まい選びの判断材料が一段と増えます。特に畳や坪は日本独自の文化と結びついており、単なる「面積の数字」以上の歴史的・文化的な価値を持っています。 一方で、現代の不動産実務において最も正確で統一性があるのは「㎡」。 畳や坪は補助的に使うと理解が深まります。 最後に本コラムの要点を整理すると―― 面積の基準はあくまで「㎡(平方メートル)」 畳は生活者に最も馴染みがあり、居住空間のイメージに最適 坪は土地や戸建てで多用され、2畳分と覚えると便利 地域差による誤差に注意しつつ、各単位を使い分けると理解が深まる これらを踏まえることで、部屋選び・家づくり・リフォーム計画がよりスムーズに進みます。単位の意味を知ることで、あなたの暮らしの選択肢もぐっと広がることでしょう。

業務用エコキュートは、老健施設や工場など大量給湯を必要とする施設で、省エネ・CO₂削減・安全性に優れた給湯システムです。三菱電機は高温出湯(最大90℃)と高効率、省エネ管理を強みとし、ダイキン工業は高給湯圧力・寒冷地対応・連結運転による安定給湯を特徴とします。導入時は給湯負荷・設置環境・ピーク対応・補助金活用を総合的に検討することが重要で、両社の技術を比較し施設に最適なシステムを選定することが効果的です。

業務用エコキュートを考える前に知っておくべき事 はじめに 近年、施設給湯設備において「燃焼ボイラー+灯油/ガス」「電気温水器」といった従来方式から、ヒートポンプ給湯機、いわゆる「エコキュート」方式への切り替えが注目されています。特に、大規模あるいは連続的に大量のお湯を必要とする施設(老健施設、工場、宿泊施設、スポーツ施設など)では、ランニングコストや CO₂ 排出量低減、安全性・BCP(事業継続計画)対応などの観点から、業務用エコキュートの導入が有効です。 本稿では、老健施設・工場などの給湯ニーズに即した観点から、三菱電機・ダイキン工業の業務用エコキュートの特徴と導入上のポイントを整理します。 業務用エコキュートの設置先・ニーズを整理 まず、「老健施設(介護老人保健施設等)」「工場(製造ライン・社員食堂・シャワー設備併設)」「宿泊・滞在型福祉施設」「浴場・シャワーのある施設(スポーツ施設など)」といった設置先を想定し、給湯設備に求められる条件を整理しておきます。 想定される設置先と給湯ニーズ 老健施設・滞在型福祉施設 入浴、シャワー、厨房(調理・食器洗浄)、洗濯設備などが常設であり、日常的に大量のお湯を使う。入所者・宿泊者の安全確保、断水・停電時の対応(BCP)も重要。 工場(製造ライン/社員寮・食堂併設) 例えば、社員食堂・更衣室シャワー・ライン洗浄にお湯を使用。使用量は変動することも多く、「ピーク時大量給湯」「非稼働時の保温」など変動対応が求められる。 スポーツ施設・温浴・プール併設施設 シャワー・浴槽・更衣室等を併設するため、湯量・給湯圧力・迅速な立ち上げが必要。 設置ニーズ(共通事項) 1. ランニングコスト低減(燃料代・電気代) 2. CO₂排出低減・省エネ対応 3. 安全性・火を使わない給湯方式 4. 変動負荷・ピーク対応/複数台連結対応 5. 断水・停電・災害対応(備蓄給湯・貯湯能力) 6. 設置スペース・耐震性・メンテナンス性 このようなニーズを踏まえて、次に各メーカー製品の特徴を見ていきます。 三菱電機(Mitsubishi Electric)の業務用エコキュート 製品概要と特徴 三菱電機の業務用ヒートポンプ給湯機、いわゆる「業務用エコキュート」は、同社サイトにおいて「自然エネルギー CO₂ 冷媒+インバータ制御で高温出湯」「年間加熱効率 3.7 を達成」「給湯・空調を一括管理可能」などが謳われています。 三菱電機 オフィシャルサイト+1 具体的には: 自然冷媒 CO₂ を用い、最高 90 ℃出湯を実現。 三菱電機 オフィシャルサイト+1 年間加熱効率 3.7(同社試算)を達成、従来のボイラー・電気温水器に比べてランニングコスト・CO₂ 削減に優位。 三菱電機 オフィシャルサイト+1 循環加温機能あり、浴槽保温運転や循環系への対応。 三菱電機 オフィシャルサイト 小型業務用モデルも用意されており、「福祉施設・工場・宿泊施設」なども対象として明示。 三菱電機 オフィシャルサイト 耐震・安全面にも配慮されており、小型モデルでは「耐震クラス S(水平震度1.0)対応」など記載あり。 三菱電機 オフィシャルサイト メリット(老健施設・工場視点) ランニングコストの削減 同社試算では中規模老人福祉施設の給湯負荷を想定し、ガスボイラー・油ボイラー仕様と比較して、電気式ヒートポンプ給湯機(業務用エコキュート)で年間加熱効率向上・消費エネルギー削減を実現しています。 三菱電機 オフィシャルサイト+1 給湯にかかる光熱費を抑えたい老健施設では、特に有効です。 CO₂排出量の低減・環境対応 CO₂冷媒+ヒートポンプ方式により、従来燃焼式に比べて CO₂ 削減効果も高く、施設の環境負荷低減・SDGs 対応・省エネ法対応としても評価できます。 三菱電機 オフィシャルサイト 高温出湯・循環加温対応 湯温が高く設定できるため、浴槽利用・シャワー・洗浄用途など幅広く対応可能です。さらに浴槽保温運転(循環加温機能)により、浴室を持つ施設(老健・宿泊・スポーツ施設)にも適しています。 三菱電機 オフィシャルサイト 一括管理・システム連携 空調・給湯を含めた総合管理システム「AE-200J」との連携が可能とされており、施設全体の設備管理を統合化したい場合に有利。 三菱電機 オフィシャルサイト 安全性・保守性 火を使わないため燃焼設備のメンテナンス・燃料調達・排ガス処理といった手間が軽減され、施設運営者にとって安心材料です。 注意・検討すべきポイント 初期導入コスト ヒートポンプ給湯機は設備導入時のコストが比較的高くなる傾向があります。費用対効果(ランニングコスト削減 vs 導入費用)を事前に試算する必要があります。 設置条件/スペース 給湯ユニット・貯湯槽・屋外機(熱源ユニット)など設置スペース・配管・運転音・屋外設置条件を確認する必要があります。 ピーク給湯・給湯量変動への対応 大量給湯・短時間での大量使用環境(例:工場の洗浄シーン・施設の入浴ピーク)では、ヒートポンプだけでは湯切れ・加熱遅れが発生する可能性があります。対策(貯湯容量を確保、ハイブリッド運用)を検討してください。 寒冷地・冬期運転 機種によっては外気温の低下による能力低下の可能性があるため、導入地域・用途に応じた耐寒仕様・加温補助の検討が必要です。 メンテナンス・耐久性 設備の長期運用を見据え、メンテナンス体制・保証内容・定期点検計画を確認することが重要です。 導入時のポイント(老健施設・工場向け) 入浴・シャワーのピーク時間帯(例:朝・夕)の給湯量・湯温・流量を事前把握し、機種選定・タンク容量・ユニット数を決定する。 既存ボイラーなどからのリプレースであれば、ランニングコスト削減効果(燃料代・CO₂削減)を数字化して、導入費用回収年数を算出。 給湯負荷が変動する工場・シリーズ施設では「ピーク給湯+予備タンク」「ヒートポンプ+燃焼補助(ハイブリッド)」構成も検討。 設置スペース・屋外機騒音・排気・配管ルート・既存建物構造・耐震対策を早期に確認。 補助金・固定資産税優遇・省エネ法対応(Pマーク・建築物省エネ法)・BCP対応(災害・停電時)も含めたトータル検討。 運用開始後のメンテナンス計画(フィルター清掃、貯湯槽保温材劣化点検、リモコン・制御盤チェック)を設計段階から盛り込む。 ダイキン工業(Daikin Industries)の業務用エコキュート 製品概要と特徴 ダイキン工業は「業務用ヒートポンプ給湯機(業務用エコキュート)」として、給湯圧力・凍結対応・階上・遠距離配管・耐震・耐環境仕様などを強みに展開しています。 ダイキン+1 主な特徴: 給湯圧力 330 kPa を実現し、“たっぷりのお湯をパワフルに供給”をアピール。 ダイキン+1 外気温 −25℃の寒冷地に対応するモデル。 ダイキン 1台あたりの給湯量(日量・ピーク能力)を製品仕様として明記。たとえば「1日あたり供給湯量(60℃換算)」として 1,200 L/日~4,800 L/日など。 ダイキン 連結使用対応(最大4台まで)により、施設の給湯負荷に応じた対応が可能。 ダイキン+1 安全性・耐震性も配慮。例えば「耐震クラスA」をクリア。 ダイキン 停電時出湯対応機能あり。貯湯ユニットに貯めたお湯を非常時にも使用可能。 ダイキン ハイブリッド給湯システム提案あり。ヒートポンプ+燃焼式併用による「湯切れなし」「ピーク時対応」を訴求。 ダイキン+1 メリット(老健施設・工場視点) 給湯圧力・給湯量の余裕 階上・遠距離給湯が必要な施設(例えば複数階建ての老健施設、更衣室・シャワーが屋上近くにある工場など)でも、給湯圧力に余裕があるため快適に使えます。特に、シャワー・複数箇所同時給湯が多い施設に有利。 変動給湯量・ピーク対応力 連結運転・ハイブリッド運用対応により、給湯量が大きく変化する工場等でも柔軟な対応が可能です。 寒冷地・屋外設置でも安心 外気温が低い地域や屋外機設置の条件が厳しいケースでも対応モデルがあるため、設置の自由度が高い。 安全性・耐震・BCP対応 停電時出湯対応や耐震設計など、施設運営上安心できる仕様が整っており、老健施設・滞在施設においても安心材料となります。 トータルサポート・サービス 24時間365日のサポート、法人向けリース・サブスクプランなど、導入・維持管理をトータルに支える体制が紹介されています。 ダイキン+1 注意・検討すべきポイント 初期費用・運用設計 特に大型給湯負荷の施設では、給湯タンク容量・連結台数・配管設計などが導入コストに影響します。ヒートポンプ給湯だけでピークを賄えるか、補助機器を併用すべきかを検討する必要があります。 貯湯タンク・設置スペース・配管距離 給湯圧力が強くても、設置条件(タンク位置・配管長・高低差)による給湯ロスや湯温低下リスクを考慮することが大切です。 給湯量予測・負荷変動の影響 工場などで生産ラインの稼働に応じ給湯量が大きく変わる場合、タンク容量の余裕・追加沸き増し運転・バックアップ体制を設計段階から組むことが望まれます。 設備維持・補修体制 貯湯タンクの断熱材劣化、腐食・劣化、配管・バルブの維持管理、リモコン・制御盤のトラブル対応など、長期運用を見据えたメンテナンス計画が必要です。 節電時間帯・電力契約プラン ヒートポンプ給湯機は夜間電力や低時間帯電力を活用することでランニングコスト削減効果が高まります。施設契約の電力プランを見直すことも検討すべきです。 導入時のポイント(老健施設・工場向け) シャワー・浴槽・食堂・ライン洗浄など「同時給湯が発生する箇所(時間帯)」を洗い出し、給湯タンク容量・連結台数・給湯配管ルート設計を行う。 既存設備(ボイラー・電気温水器)を置き換える場合、ハイブリッド給湯システム(ヒートポンプ+燃焼)への移行検討も含めて、湯切れリスク・ピーク給湯に備える。 停電・災害時の対応を検討。例えば、貯湯容量を残しておく、非常用給湯ラインを設置するなど。 設備更新・リース・サブスクなど導入スキームを検討。ダイキンでは法人向け初期費用ゼロプランも紹介されています。 ダイキン メンテナンス契約・定期点検・リモート監視など維持管理体制を明確化する。 比較・まとめ:三菱電機 vs ダイキン工業 両社とも業務用エコキュート市場において優れた製品を展開していますが、老健施設・工場といった設置先での観点から、特徴を比較・整理します。 項目 三菱電機 ダイキン工業 高温出湯(最高温度) 最高90℃出湯を明記。 三菱電機 オフィシャルサイト+1 給湯圧力・給湯能力を強み。最高温度の明記少ないが「たっぷりのお湯をパワフルに供給」など。 ダイキン+1 年間加熱効率・省エネ性 年間加熱効率3.7、ランニングコスト・CO₂削減を明記。 三菱電機 オフィシャルサイト 明確な数値記載は少ないが、高圧設計・断熱性能強化により省エネ訴求。 ダイキン 給湯圧力/給湯量/連結性 小型モデルもあり、施設・工場・宿泊施設向けにラインアップ。 三菱電機 オフィシャルサイト 給湯圧力330 kPa、1日あたり最大4,800 L(60℃換算)など給湯量仕様が明確。連結最大4台。 ダイキン+1 寒冷地対応/耐環境仕様 寒冷地向け仕様記載少ない(但し自然冷媒 CO₂ 採用) 外気温 −25℃まで対応モデルあり。耐震・停電時出湯対応あり。 ダイキン+1 管理・運用・サービス面 空調・給湯統合管理システム「AE-200J」との連携可能。 三菱電機 オフィシャルサイト 法人向けリース・サブスク、24時間365日サポート、ハイブリッド給湯提案あり。 ダイキン 設置先適合性(老健・工場) 給湯・循環加温・浴槽保温など福祉施設・工場用途対応。特に「中規模老人福祉施設」を想定例として掲載。 三菱電機 オフィシャルサイト 食品スーパー・レストラン・老健施設など幅広く用途対応と明記。2温度同時給湯対応も可能。 ダイキン この比較から、「給湯圧力・量・変動対応」といった“ピーク/連結”の観点ではダイキンが強みを持ち、「省エネ性・高温出湯・統合管理」の観点では三菱電機がアピールポイントとなっていると言えます。設置先・用途・給湯負荷・設置環境(寒冷地・高所・配管長)などを踏まえて、どちらがより適合するかを検討することが重要です。 設置先視点で押さえておきたい導入&運用チェック項目 老健施設・工場という観点で、業務用エコキュート導入時に特に留意すべきポイントを整理します。 給湯量の把握と機種選定 施設における1日あたりの給湯量・ピーク3時間あたりなどの使用パターン(入浴時間帯、更衣室シャワー時間、洗浄時間等)を把握します。例えば、ダイキンでは「ピーク給湯能力(3時間)1,500 L/3時間」など仕様例が明記されています。 ダイキン 把握した負荷に対して、タンク容量・ユニット台数・連結可能数を検討。 既設設備との比較・置き換え検討 既存の燃焼式ボイラー・電気温水器からの切り替えの場合、燃料費・電力費・メンテナンス費・CO₂削減効果を数値化して、導入費用回収(投資回収)を算出。三菱電機の例では中規模施設での削減試算が掲載されています。 三菱電機 オフィシャルサイト 設備配置・設置条件の検討 ・屋外機・タンク・貯湯槽の設置スペース確保・耐震・防震設計 ・配管高低差・配管長・給湯圧力損失・断熱仕様の確認 ・騒音対策(屋外機周囲への配慮) ・寒冷地・塩害地・高所屋上設置など特殊条件の有無 ピーク対応・ハイブリッド運用 給湯需要が大きく変動する工場・宿泊滞在施設では、ヒートポンプ給湯機だけでピークを賄えない場合があるため、補助ボイラー併用やハイブリッド運用(ヒートポンプ+燃焼式)を検討。ダイキンではこの提案も紹介されています。 ダイキン B C P(事業継続計画)・災害対応 老健施設・宿泊施設では、停電・断水・非常時給湯が重要。例えば、ダイキンの貯湯ユニットには「停電時出湯対応」仕様あり。 ダイキン 貯湯タンクを夜間蓄熱運転し、非常時に残湯を利用できるようにするなど、運用ルールの策定が望まれます。 運用・保守管理体制 長期運用を見据え、定期点検(貯湯タンク保温材・配管腐食・バルブ劣化など)、制御盤・リモコン・警報仕様を確認。メンテナンス契約やリモート監視オプション有無(例:ダイキンの24時間サポート)も検討。 ダイキン 電力契約・夜間運転活用 ヒートポンプ給湯は夜間電力を活用することでコスト削減効果を高められます。電力契約プラン・蓄熱制御・ピークカット運転などを検討。三菱電機では「夜間の安い電気料金を利用し、お湯を作ることが可能」と明記。 三菱電機 オフィシャルサイト 補助金・税制・省エネ法対応 新設備導入に関し、国・自治体の補助金や固定資産税優遇、省エネ法における義務(指定設備更新)などを確認。例えば三菱電機の小型業務用モデル紹介では「補助金対象製品」旨が記載されています。 カナデン製品サイト 老健施設・工場での導入事例イメージ 老健施設:入浴・シャワー・厨房・洗濯といった給湯要件が高く、常時使用されるため燃焼式ボイラーからヒートポンプ給湯機への切り替え効果が高い。導入時には、給湯ピーク(朝・夕)を想定し、タンク容量余裕を確保。特に三菱電機が「中規模老人福祉施設の給湯負荷を想定」として試算していることからも、福祉領域向けに仕様が整っていると言えます。 三菱電機 オフィシャルサイト 工場:社員食堂・更衣室シャワー等に加え、製造ラインの洗浄など突発的な大量給湯が発生する場合もあるため、「連結設置」「ピーク対応」「ハイブリッド運用」が鍵。ダイキンの「連結最大4台」「ハイブリッド給湯システム」の提案が工場用途にマッチします。 ダイキン+1 まとめと今後展望 本稿では、業務用エコキュート導入を検討する老健施設・工場等に向け、三菱電機・ダイキン工業の製品特徴・メリット・導入時のポイントを整理しました。どちらのメーカーも大手ならではの信頼性・技術力を備えており、設置先の用途・給湯負荷・設置環境・運用目的によって最適な機種・構成が変わってきます。 特に、施設運営者として注目すべきは以下の点です。 給湯量・ピーク負荷・設置環境を事前に正確に把握し、機種・タンク容量・ユニット台数・連結構成を設計すること。 ランニングコスト削減(電力・燃料)・CO₂削減・安全性・BCP対応などを数値化して導入判断を行うこと。 設備設置・配管・騒音・耐震・メンテナンス・将来更新の可否(長寿命)なども早期検討すること。 夜間電力活用・ハイブリッド運用検討・補助金・税制優遇の有無など、導入後のトータルコストを把握すること。 また、今後の展望として、脱炭素化の加速・省エネ法・建築物の環境性能強化・災害対策・IoT/遠隔監視との連携といった流れの中で、業務用エコキュートはさらに存在感を増していくと考えられます。例えば、三菱電機では「空調・給湯一括管理」対応を挙げており、設備の統合管理による効率化が進んでいます。 三菱電機 オフィシャルサイト また、ダイキンでは「リース・サブスクプラン」「24時間365日サポート」など、導入・維持管理面でもサービス強化が進んでいます。 ダイキン+1 施設規模や用途・設置条件によっては、両社を比較しながら仕様・見積・収支性を検討し、最適な選定を行うことをお勧めします。

デジタルサイネージは、液晶(LCD)や発光ダイオード(LED)を用いた電子看板で、映像や文字を遠隔操作で更新できる柔軟な情報発信ツールです。LEDは高輝度で屋外向き、LCDは高精細で屋内利用に適します。駅や商業施設、店舗など多様な場所で活用され、広告や案内、防災情報などに利用されています。即時性や訴求力が高い一方、導入費や電力消費、メンテナンス、コンテンツ制作の負担といった課題もあり、目的に応じた方式と運用設計が重要です。

デジタルサイネージの現在地 ― 進化する情報発信ツールの可能性と課題 1. デジタルサイネージとは デジタルサイネージ(Digital Signage)とは、液晶ディスプレイやLEDパネルなどの電子表示機器を用いて、動画や静止画、文字情報などを表示する「電子看板」のことを指します。近年では、駅構内やショッピングモール、オフィスビル、コンビニ、飲食店など、私たちの生活のあらゆる場面で目にするようになりました。 従来の紙ポスターや看板と異なり、コンテンツを遠隔で即時に更新できる柔軟性が最大の特徴です。キャンペーン情報の切り替えや緊急時の案内表示など、タイムリーな情報発信を可能にするため、広告だけでなく行政・防災分野でも導入が進んでいます。 2. LEDとLCD ― 表示方式の違いと特徴 デジタルサイネージの表示方式には主に「LED」と「LCD(液晶)」の2種類があります。それぞれの特徴を理解することは、設置環境や目的に合わせた最適な機器選定に欠かせません。 (1)LEDディスプレイの特徴 LED(Light Emitting Diode)ディスプレイは、LED素子そのものが発光して映像を表示する方式です。近年の大型ビジョンや屋外広告はほとんどがこのLEDタイプです。 メリット 高輝度・高視認性:直射日光下でもはっきり見えるため、屋外での使用に最適。 サイズの自由度:パネルを組み合わせるモジュール式構造のため、巨大スクリーンも容易に構築可能。 耐久性が高い:温度変化や風雨にも強く、長寿命。 デメリット 高コスト:LCDに比べ導入費が高く、初期投資が大きい。 解像度が低い場合がある:特に屋外用はピクセルピッチ(LED間の距離)が広く、近距離では粗く見える。 消費電力が多い:明るさが強いため、電力負担が大きくなりやすい。 (2)LCD(液晶)ディスプレイの特徴 LCDは、バックライトの光を液晶パネルで制御して映像を表示する方式です。スマートフォンやテレビにも使われており、屋内サイネージの主流です。 メリット 高精細で美しい映像:文字や写真を鮮明に表示でき、商品の質感表現に向く。 比較的低コスト:量産技術が成熟しており、導入しやすい。 省エネ性能が高い:LEDバックライト型液晶であれば消費電力も抑えられる。 デメリット 屋外利用に不向き:直射日光や高温環境に弱く、輝度不足で見づらいことがある。 サイズ制約:大型化には限界があり、巨大ビジョン用途には不向き。 視野角の制限:設置位置や角度によっては見えにくくなる場合がある。 3. 屋外用と屋内用 ― 設置環境による対応の違い デジタルサイネージは「屋外用」と「屋内用」で構造や性能が大きく異なります。用途に応じた設計が必要です。 ■ 屋外用サイネージ 屋外では風雨・温度差・直射日光など、厳しい環境条件にさらされます。そのため、防水・防塵構造(IP65以上推奨)や高輝度表示(3000cd/m²以上)が求められます。 また、反射防止ガラスや自動輝度調整機能を備えることで、昼夜を問わず視認性を確保します。 主な設置例 駅前や繁華街の大型ビジョン(例:渋谷スクランブル交差点の広告塔) スタジアムや屋外イベント会場のスクリーン バス停・屋外案内板・観光案内端末 道路沿いの店舗サイン(ガソリンスタンドやカーディーラーなど) ■ 屋内用サイネージ 屋内では、照明環境が安定しているため、輝度は1000cd/m²以下でも十分視認可能です。デザイン性やインテリアとの調和も重視され、壁掛け・天吊り・スタンド型など多彩な設置方式があります。 主な設置例 ショッピングモールのフロア案内・店舗プロモーション オフィスや病院の受付前インフォメーションボード 飲食店のメニュー表示・待ち時間案内 鉄道駅構内の運行情報・防災案内 教育施設での掲示やイベント情報発信 4. コンテンツ運用とネットワーク管理 デジタルサイネージの価値は、ハードウェアだけでなく「運用」によって大きく左右されます。 クラウド型配信システムを用いれば、複数拠点のディスプレイを一括管理し、リアルタイムでコンテンツを更新可能です。 例えば全国チェーンの飲食店なら、時間帯ごとに異なるメニュー表示を自動切替したり、地域限定キャンペーンをエリアごとに出し分けたりできます。 また、最近ではAIやIoTと連携し、通行者の属性(年齢・性別・天候など)に合わせて広告を自動最適化する「スマートサイネージ」も登場しています。 5. デジタルサイネージのメリット 情報の即時性・柔軟性 紙媒体と違い、コンテンツを遠隔で更新できるため、タイムリーな発信が可能。 高い訴求力と動的表現 動画・音声・アニメーションなど多彩な表現で、通行人の目を引く。 運用コストの削減 印刷・張り替え作業が不要なため、長期的にはコストを抑えられる。 多用途展開が可能 広告だけでなく、案内表示・緊急情報・教育・社内広報など、幅広い活用が可能。 6. デメリットと課題 初期導入コストの高さ ディスプレイ本体、設置工事、配信システムなど初期費用がかかる。特に大型LEDは数百万円~数千万円規模。 電力消費と環境負荷 特に高輝度LEDは電力消費が大きく、環境配慮や電気代の課題がある。 メンテナンスの必要性 屋外設置では防水・防塵性能の劣化やLEDのドット抜けなど、定期点検が欠かせない。 コンテンツ制作の負担 映像コンテンツを継続的に制作・更新するための人材・コストが発生する。 視覚過多による効果低下 都市部ではデジタルサイネージが増えすぎ、逆に広告の印象が薄れるケースもある。 7. まとめ ― デジタルサイネージがもたらす新しい情報体験 デジタルサイネージは、単なる「電子看板」ではなく、人と情報をつなぐインタラクティブなメディアへと進化を続けています。 AI解析によるターゲティング、スマートフォン連携、さらにはメタバースやARとの統合など、今後の展開はますます多様化するでしょう。 一方で、導入には費用・運用・環境負荷などの課題も存在します。 最も重要なのは、「どのような場所で、どんな目的で情報を届けたいのか」を明確にし、適切な表示方式(LED or LCD)と運用設計を選択することです。 デジタルサイネージは、街を彩る広告媒体であると同時に、社会インフラの一部として、情報伝達の新しいスタンダードとなりつつあります。 テクノロジーと創造性の融合が、今後のサイネージ活用の鍵を握るでしょう。

太陽光を使わない蓄電システムは、発電設備を持たずに商用電力を蓄え、需要ピーク時や停電時に活用する仕組みである。広大な土地を必要とせず、安価な深夜電力を貯めて昼間の高単価時間に使うことで電力コストを削減できる。ピークカットやBCP対策にも有効で、都市部にも設置しやすい。一方で発電機能がなく、電力価格差や電池寿命に左右される課題もある。アグリゲーターが複数の蓄電を統合し需給調整に活用することで、新たな電力価値を生み出している。

太陽光を使わない蓄電システムの新潮流 ~土地制約を超えて、電力の新たな価値循環を生む~ 近年、脱炭素化と再生可能エネルギーの拡大が社会的な要請として急速に進んでいる。しかし、太陽光発電を中心とする再エネ導入には、発電量の変動や設置面積の確保といった課題がつきまとう。特に都市部や既存インフラが密集した地域では、広大な土地を必要とする太陽光パネルの設置が難しく、再エネ導入が停滞するケースも多い。 こうした中で注目を集めているのが、「太陽光を使わない蓄電システム」だ。これは、再エネの発電設備に依存せず、既存の商用電力を効率的に蓄え、需要ピーク時や停電時に供給する仕組みを持つシステムである。特に近年、電気料金の時間帯別価格(時間帯別料金制)や、系統の安定化を目的とする需給調整市場の整備が進んだことで、太陽光非依存型蓄電が新しい電力マネジメントの一翼を担いつつある。 ■ 太陽光非依存型蓄電システムとは何か 太陽光を使わない蓄電システムは、その名の通り、発電設備を伴わない「蓄電専用設備」である。 具体的には、リチウムイオン電池やNAS電池(ナトリウム硫黄電池)などの大型蓄電池を用い、商用電力網から電力を充電・放電する仕組みを持つ。システムは基本的に以下の3要素で構成される。 蓄電池本体:電力を貯め、必要に応じて放電する。 パワーコンディショナー(PCS):交流(AC)と直流(DC)の変換を行い、電力網や設備との整合性を取る。 制御システム:電力単価、需要予測、蓄電容量などを総合的に判断し、最適な充放電スケジュールを自動で実行する。 このシステムの基本的な考え方は、**「電力の時間的移動」**である。 つまり、夜間の安価な電力を蓄えて、昼間の需要ピークに放電することで、電気料金の削減や契約電力の抑制(ピークカット)を実現する。太陽光を使わないため、発電量の変動に左右されず、土地面積も最小限で済むという特徴がある。 ■ 太陽光を使わないからこそのメリット 1. 土地収得面積が小さい 太陽光発電システムでは、1MWあたり約1~2ヘクタールもの土地が必要とされる。一方で蓄電システムは、同等規模の電力を扱う場合でも設置面積はその数百分の一で済む。 建物の屋内・屋上・駐車場の一角などにも設置でき、都市部や土地制約のある工場などに非常に適している。特に、既存施設の電気室や敷地内空間を活用するケースが増えており、初期導入のハードルが低い。 2. 安価な深夜電力を有効活用 多くの電力会社は時間帯別の料金体系を導入しており、深夜電力は昼間の電力よりも大幅に安価である。この価格差を活用し、夜間に電力を蓄え、昼間の高単価時間帯に放電することで、電気料金全体を削減できる。 特に製造業や商業施設など、昼間に電力使用量が集中する業種では、年間で数%〜10%以上の電力コスト削減が見込まれる。 3. ピークカットと契約電力の抑制 電力契約では「最大需要電力」が基本料金に反映される。短時間でも電力使用量が急増すると、そのピーク値が契約電力を押し上げ、年間を通して高い基本料金が課される。蓄電池を利用してこのピークを削減(ピークカット)することで、無駄なコストを抑制できる。 4. BCP(事業継続計画)対策としての有効性 災害や停電時にも、蓄電池は非常用電源として機能する。特に太陽光発電と異なり、天候に依存せず、あらかじめ満充電状態にしておけば確実に電力供給が可能だ。医療施設、データセンター、自治体庁舎などでの導入が進んでいる。 5. 設置場所の自由度と静音性 太陽光パネルのように日照を気にする必要がなく、屋内・地下・ビルの一角など様々な環境に設置可能である。また、運転音がほとんどないため、住宅地やオフィスビルでも支障をきたさない。 ■ 一方で無視できないデメリットも 1. 発電機能を持たないため、エネルギー創出はできない 太陽光や風力と異なり、太陽光非依存型蓄電システムは「電力を貯める」だけの存在であり、電力を新たに生み出すことはできない。したがって、エネルギー自給率を高める効果は限定的である。 2. 電力価格差が縮小すると経済性が低下 深夜電力と昼間電力の価格差が小さい地域や、今後の料金制度改定によって差が縮小した場合、蓄電による経済的メリットは減少する。電力市場の変動リスクを常に把握する必要がある。 3. 初期導入コストと電池寿命の課題 蓄電池の価格は年々下がっているが、依然として数百万円~数千万円の初期投資が必要となる。また、リチウムイオン電池ではおおよそ10年程度で性能劣化が始まり、交換費用が発生する。運用期間全体でのライフサイクルコストを慎重に見極めることが重要だ。 4. 熱管理・安全性への配慮 大型蓄電システムでは発熱や過充電リスクが問題となる場合がある。適切な温度管理や防災対策を施さないと、発火事故につながる恐れもあるため、設計・運用段階での安全管理が必須となる。 ■ アグリゲーターの役割と新しい電力ビジネス 太陽光を使わない蓄電システムが社会的に注目されるもう一つの理由は、「アグリゲーター」と呼ばれる新しいプレイヤーの存在である。 アグリゲーターとは、複数の蓄電池や分散電源をネットワークで束ね、全体として一つの「仮想発電所(VPP:Virtual Power Plant)」として制御・運用する事業者である。 個々の蓄電システムが小規模でも、アグリゲーターが統合的に制御すれば、大規模発電所に匹敵する需給調整力を発揮できる。 この仕組みにより、アグリゲーターは以下のような価値を生み出している。 需給調整市場への参加: 電力需要が急増した際に、蓄電池から放電して系統を安定化させ、報酬を得る。 再エネの出力変動吸収: 太陽光や風力などの変動電源の出力変化を、蓄電池の充放電で吸収することで、再エネ導入拡大を支える。 ユーザー収益の最大化: 蓄電システム所有者に代わって市場への入札や制御を行い、放電タイミングを最適化することで、経済的なメリットを最大化する。 つまり、アグリゲーターの存在によって、個別の蓄電設備が「社会インフラの一部」として機能するようになる。これは、電力の消費者が同時に供給側にも参加する「プロシューマー化(生産消費者化)」を後押しする動きでもある。 ■ 今後の展望 今後、日本では系統の安定化や再エネ導入量の増加に対応するため、分散型蓄電の重要性がますます高まると予想される。政府も需給調整市場や容量市場の整備を進め、蓄電システムの経済的価値を評価する仕組みを整えつつある。 また、AIによる需要予測やエネルギーマネジメント技術の進化により、蓄電システムは単なる「電池」から「スマートな電力制御装置」へと進化していく。 太陽光を使わない蓄電システムは、発電に依存しない柔軟な電力運用を可能にし、都市型エネルギーマネジメントの中核を担う存在になっていくだろう。 ■ まとめ 太陽光を使わない蓄電システムは、 土地制約の小ささ 安価な深夜電力の有効利用 ピークカット・停電対策 という実用的なメリットを持ちながら、 発電機能を持たない 経済性が電力市場に左右される 初期コスト・寿命の課題がある という現実的な制約も抱えている。 しかし、アグリゲーターを介したエネルギーの「共有・統合」という新しいビジネスモデルが登場したことで、蓄電システムの価値は「自家消費の道具」から「社会的リソース」へと変わりつつある。 再エネと蓄電の関係を“発電+蓄電”だけにとどめず、“蓄電単体による需給最適化”へと拡張することこそ、これからのエネルギー社会における鍵と言えるだろう。