高圧ケーブルにおけるE-EタイプとE-Tタイプの違い

高圧ケーブルのE-Eタイプは、EPゴム絶縁・EPゴムシースを用いた高耐熱・高耐油・高耐候の高信頼モデルで、工場やプラント、屋外など過酷環境向けで長寿命なのが特徴。一方E-Tタイプは、EPゴム絶縁・PVCシースの一般用途向けで、コストが低くビルや一般受変電設備で広く使用される。選定は「環境」と「信頼性要求」が鍵で、過酷環境ではE-E、標準環境やコスト重視ではE-Tが適している。

高圧ケーブルにおけるE-EタイプとE-Tタイプの違い

1. そもそも「E-E」「E-T」とは何か

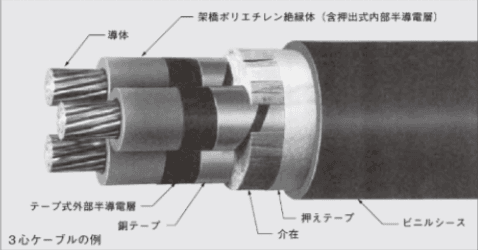

高圧ケーブルの分類で使われる「E」はエチレンプロピレンゴム(EPゴム)絶縁を意味する。これは架橋ポリエチレン(XLPE)と並ぶ代表的な高圧ケーブル用絶縁材料であり、耐熱性・誘電特性・柔軟性に優れることから、特に屈曲を伴う敷設環境や耐久性が求められる現場で重宝されてきた。

E-Eタイプ

EPゴム絶縁 + EPゴムシース

つまり、絶縁層・外側の保護シースともにEPゴムを用いるタイプである。E-Tタイプ

EPゴム絶縁 + 塩化ビニル(PVC)シース

絶縁はE(EP)、外側のシースがT(PVC)であるためE-Tと呼ばれる。

どちらも高圧ケーブルとしての基本的性能は満たしているが、外側のシース材料が異なることで、耐熱性・耐薬品性・機械的強度・柔軟性などに大きな差が生まれる。これが、使用される設備・敷設方法の違いへとつながっていく。

2. 構造的な違い:シース材質がもたらす性能差

◆ (1)耐熱性

EPゴムはゴム系材料としては非常に耐熱性が高く、長時間の高温使用に強い。一方、PVCは一般的にEPゴムより耐熱性が劣り、高温環境では性能の低下が懸念される。

E-E:優れた耐熱性 → 変電所内・工場内など高温環境でも安心

E-T:標準的な耐熱性 → 通常の配電設備に広く使用

◆ (2)耐油性・耐薬品性

工場・プラントでは油・薬品にさらされるリスクがある。EPゴムは耐薬品性にも優れ、石油類や腐食性物質に対する安定性が高い。

E-E:耐油性・耐薬品性が高い

E-T:PVCは耐油性で劣る場合があり、環境によっては劣化が早まる可能性

◆ (3)柔軟性

EPゴムは柔軟性に富み、狭所を通す・曲げ半径が小さいなどの敷設で有利。PVCは温度低下で硬化しやすく、柔軟性ではEPに劣る。

E-E:柔軟性が高く、ケーブルラックや配管内の施工が容易

E-T:一般的な柔軟性、低温時は硬化しやすい

◆ (4)耐候性・耐水性

EPゴムは耐候性も高く、長期間にわたって屋外で使用しても性能が安定している。PVCは紫外線で硬化しやすく、屋外使用には注意が必要。

E-E:屋外敷設にも比較的強い

E-T:屋外では追加保護が推奨される

3. 電気的性能の比較:誘電特性と絶縁耐力

絶縁材料としての基本特性はどちらも高いが、環境温度の変化に伴う電気特性の安定性では、EPゴムをシースに用いるE-Eタイプが優れる。

◆ 絶縁耐力

EPゴムは高い絶縁耐力を持ち、高周波ノイズや突入電流にも比較的強い。PVCシースは外部からの衝撃や摩耗の保護は行うが、熱や薬品との相互作用で劣化が早いことがあるため、長期的な信頼性という観点ではE-Eに軍配が上がる。

◆ 漏れ電流の抑制

特に湿潤・薬品・粉塵環境では、シースの劣化が漏れ電流や接地故障の原因となる。EPゴムシースのE-Eタイプはこの点で明確に有利であり、工場や変電設備など厳しい環境では選択されやすい。

4. 用途の違い:どちらのケーブルがどんな現場で使われるか

ここでは、実際の現場に即した使い分けを整理する。

◆ E-Eタイプ:高い信頼性が求められる現場向け

(主な用途)

変電所・開閉器盤・高圧受電キュービクル内

化学工場・石油プラント

高温環境の工場ライン周辺

屋外敷設が多いインフラ系設備

湿度・薬品・油類が影響する過酷環境

(選ばれる理由)

耐熱性・耐油性が高く、劣化しにくい

長期安定性が高く、保守周期を伸ばせる

施工が容易で曲げに強い

特にプラント設備や鉄鋼・製造ラインなど、ケーブルが常に熱や振動、油分にさらされる環境では、E-Eタイプの強みが生きる。

◆ E-Tタイプ:一般的な建物・配電用途に最適

(主な用途)

ビル・商業施設・集合住宅のキュービクル配線

通常環境の受変電設備

配管内・ケーブルラック内の標準的敷設

屋内中心の電力インフラ

(選ばれる理由)

費用が比較的安価

標準的な性能で一般建築物には十分

設計基準に幅広く対応

E-Tタイプは広く一般用途に展開されており、コストと性能のバランスが良い点で設備設計者から高い支持を得ている。

5. ライフサイクルとコスト面の比較

設備設計では初期コストだけでなく、経年劣化・保守頻度・事故リスクも考慮する必要がある。

◆ 初期コスト

E-Eの方が高価。

EPゴムシースは材料コストが高く、製造工程も複雑。E-Tは比較的安価。

建築設備分野での大量普及もあり、コスト面で優位。

◆ 交換周期

E-Eは長寿命。

過酷環境でも劣化しにくい。E-Tは環境次第で劣化が早まる可能性。

総合的な判断ポイント

過酷環境 → E-E

標準環境 → E-T

事故リスクを徹底して避けたい → E-E

コスト優先 → E-T

6. 現場の判断基準:仕様書がどちらを指定するか

電気設備の設計図書や仕様書では、使用環境と要求性能(耐熱・耐候・耐薬品性など)を基にケーブル種が指定される。具体的には次のような判断基準が用いられる。

◆ (1)環境温度

50℃を超える可能性 → E-E

通常の室内環境 → E-T

◆ (2)油・薬品・水気の多さ

工場・プラント → E-E

一般ビル → E-T

◆ (3)敷設方法

曲げが多い → E-E

直線配管中心 → E-T

◆ (4)ランニングコストの考え方

長寿命優先 → E-E

初期投資抑制 → E-T

7. まとめ:E-EとE-Tの選定は“環境”と“信頼性要求”で決まる

高圧ケーブルのE-EタイプとE-Tタイプは、どちらが優れているという単純な関係ではなく、使用する環境と求められる信頼性レベルによって適材適所で使い分けられるべきものである。

E-Eタイプの要点

EPゴム絶縁+EPゴムシース

耐熱・耐油・耐薬品性が高い

過酷環境や屋外敷設に強い

高価だが長寿命で信頼性が高い

E-Tタイプの要点

EPゴム絶縁+PVCシース

一般建築物・標準環境向け

コスト面で優位で、広く普及

屋内・配管内敷設に最適

つまり、「信頼性を最優先する現場はE-E」、「一般的な設備はE-T」というのが基本的な選定指針である。設備の耐久性、安全性、コストのすべてを総合的に考えたうえで最適なケーブルを選ぶことが、長期的な電力インフラの安定運用につながる。

前田 恭宏

前田です